Каталог публикаций

Для просмотра детального описания нажмите на слова "подробная информация" или на название публикации

Публикации показаны в каталоге по убыванию – от недавних к более ранним.

|

|

ISBN: 978-5-86471-956-5 |

Издание представляет собой биобиблиографический указатель трудов доктора исторических наук, профессора Ирины Васильевны Поздеевой – российского историка, источниковеда, археографа, исследователя рукописной и старопечатной славяно-русской книги, истории Православной Церкви и русского старообрядчества, крупнейшего эксперта в области кириллических книжных памятников, имеющего общероссийскую и мировую известность. Все разделы книги призваны максимально полно осветить научный путь Ирины Васильевны. В некоторых случаях составители сочли возможным сохранить смысловые повторы для всестороннего освещения каждого из направлений деятельности. Указатель включает основные даты жизни и деятельности, краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности, литературу, посвященную И.В. Поздеевой и ее трудам, тематический указатель научных публикаций ученого, справочный аппарат издания.

Для ученых, специалистов и всех интересующихся отечественной историей.

|

В учебном пособии рассматривается культурное наследие Русского Зарубежья как органичная часть отечественной и мировой культуры XX века. Основная образовательная задача пособия – дать представление об историко-культурном феномене Зарубежной России, выявить особенности эмиграции первой волны как "русской культурной эмиграции" и показать ее роль в деле сохранения отечественного культурного наследия. Учебное пособие предназначено для студентов университетов исторических факультетов и высших учебных заведений гуманитарного профиля.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 238. Сер. Ill: Instrumenta studiorum, 52).

|

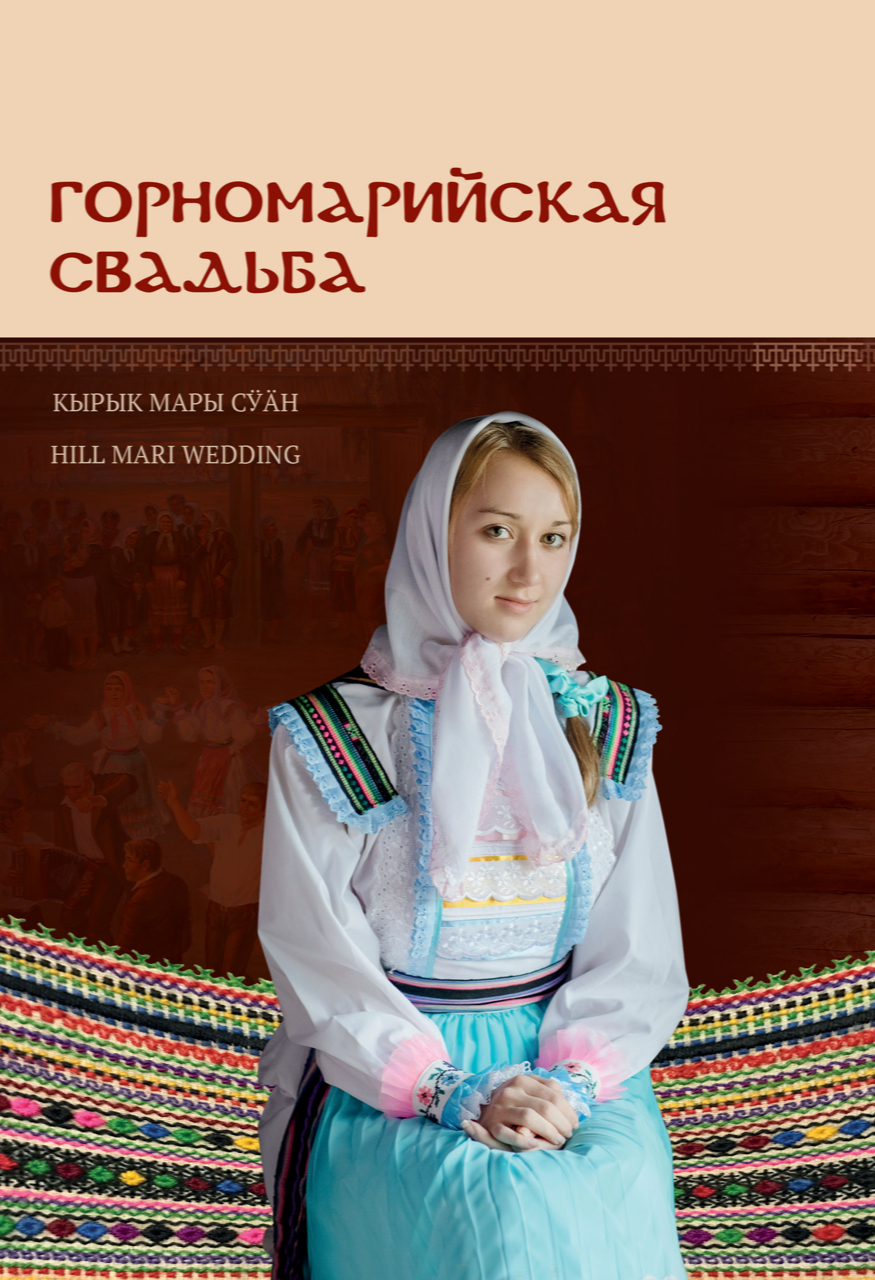

Этнографический альбом "Горномарийская свадьба" из серии "Свадьбы народов России", посвящен традиционным свадебным обрядам горных марийцев. В книге описаны и визуализированы особенности горномарийской свадьбы, в частности, детали свадебного костюма и праздничных застольных традиций. Текстовый материал проиллюстрирован архивными снимками, картинами художников и современными фотографиями реконструированной свадьбы, сделанными в Горномарийском районе Республике Марий Эл. Книга оснащена дополнительным видео- и аудиоматериалом, доступным через QR-коды. Текст издания составлен на трёх языках: русском, горномарийском и английском.

Автор текста – к.и.н., ассистент кафедры этнологии исторического факультета МГУ Г.Ю. Устьянцев. Соавтор работы – методист МБУК "Горномарийская центральная клубная система", заслуженный работник образования Республики Марий Эл Т.В. Петрова. Автор международного научно-этнографического проекта "Свадьбы народов мира: культурное наследие" и составитель альбома – член Русского географического общества, фотограф Д.Н. Князев. Издание выполнено под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и в рамках программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета "Сохранение мирового культурно-исторического наследия" (направление "Модели анализа языков и культур коренных народов России").

|

Научный сборник посвящен 80-летию заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженного профессора МГУ Г.Ф. Матвеева. Авторы, представляющие различные учебные и научные центры России, Беларуси и Сербии, анализируют вклад профессора Матвеева в дело развития отечественного славяноведения, исследуют актуальные проблемы славянской и европейской истории XIV-XXI вв. Сборник предназначен для специалистов в области славистики, истории славяноведения и всех интересующихся историей славян.

Книга выпущена в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 247. Сер. II: Исторические исследования, 170).

|

Первое российско-белорусское учебное пособие по истории Союзного государства для высших учебных заведений стало одним из результатов сотрудничества исторического факультета МГУ и ведущих университетских и академических центров Республики Беларусь – Института истории Национальной академии наук Беларуси, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, исторического факультета Белорусского государственного университета. Издание осуществлено при непосредственном участии и инициативной поддержке Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России. При подготовке учебного пособия использованы материалы и результаты научно-практической конференции "Белорусская диаспора России в истории Союзного государства".

Книга предназначена для учащихся высших учебных заведений Российской Федерации и Республики Беларусь и специалистов по отечественной истории, российской истории, белорусской истории, всеобщей истории, истории Союзного государства, истории стран ближнего зарубежья, истории интеграционных процессов, а также для государственных служащих и дипломатических работников.

Издание учебного пособия осуществлено на средства субсидии Федерального агентства по делам национальностей (приказ ФАДН России № 50 от 31.03.2023).

|

В книгу включены материалы о традициях, современных практиках и новациях преподавания и исследования проблем источниковедения, историографии, методов исторического исследования, вспомогательных исторических дисциплин на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. В монографии в контексте истории создания и деятельности кафедры источниковедения рассматривается научно-педагогический вклад исторического факультета Московского университета и коллектива сотрудников кафедры в подготовку современных кадров историков.

Для специалистов в области преподавания и изучения истории, источниковедения, историографии, методов исторического исследования, а также для студентов и аспирантов исторических факультетов и всех интересующихся историей.

Книга издана в серии "Труды исторического факультета МГУ" (Вып. 243. Сер. II: Исторические исследования, 167).

- История России до начала XIX века

- История России XIX - начала XX веков

- История России XX - XXI веков

- Источниковедение

- История древнего мира

- История средних веков

- Новая и новейшая история

- История южных и западных славян

- История стран ближнего зарубежья

- История общественных движений и политических партий

- История культуры

- Археография

- История Церкви

- Археология

- Этнология

- Историческая информатика

- История отечественного искусства

- Всеобщая история искусств

- Древние языки

- Иностранные языки

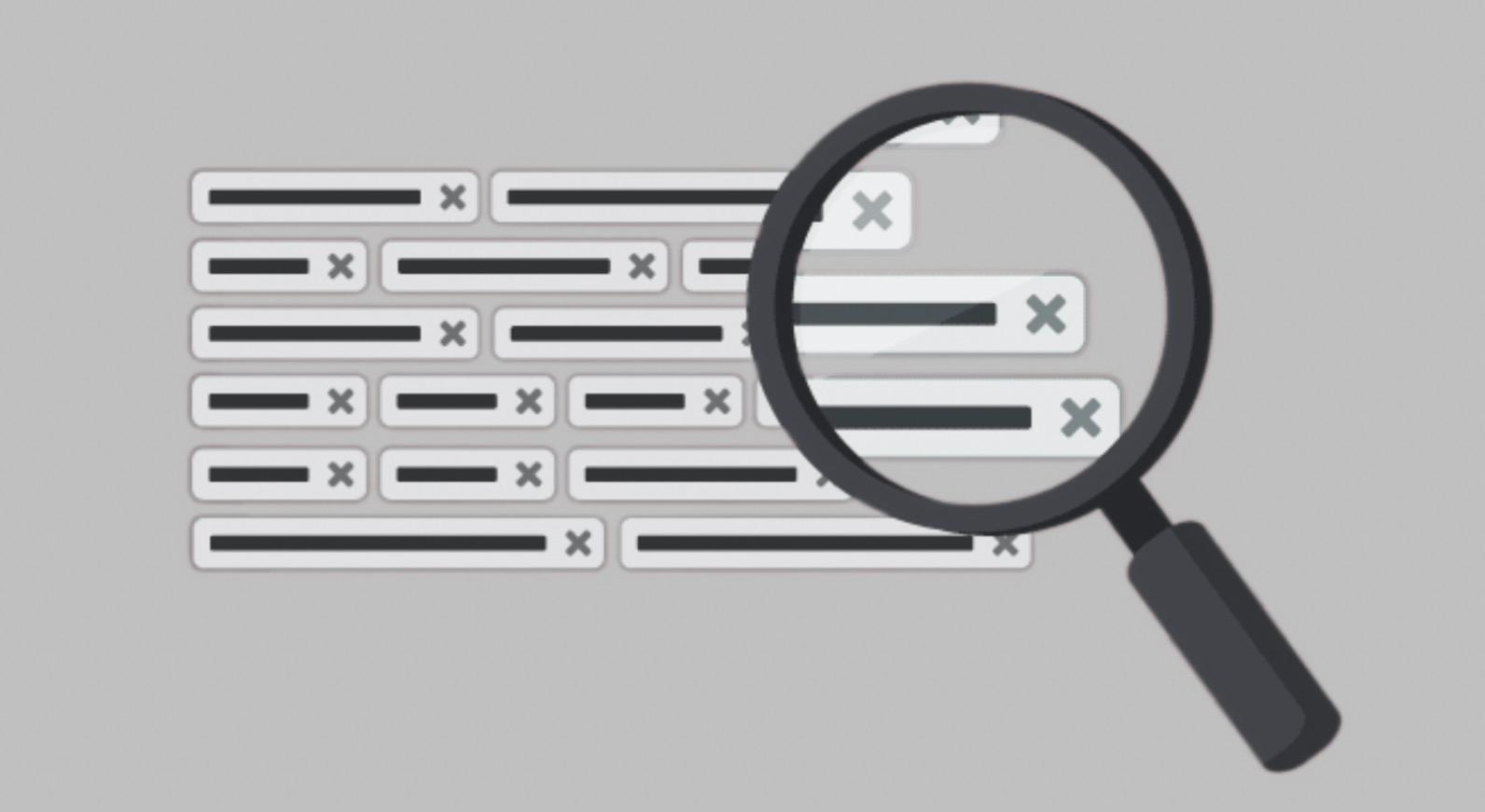

Вы можете выбрать интересующую сюжет, нажав на соответствующее ключевое слово в списке ниже:

Сбросить установки фильтра можно нажав на символ [x] справа от выбранного ключевого слова.