К 100-летию З.В. Удальцовой

К 100-летию З.В. Удальцовой

5 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного историка, всемирно известного ученого, заведующего кафедрой истории средних веков исторического факультета МГУ (1982-1986), члена-корреспондента АН СССР Зинаиды Владимировны Удальцовой (1918-1987).

Зинаида Владимировна отдала служению родному историческому факультету МГУ большую часть жизни. Придя сюда студенткой в 1935 году, она связала свою судьбу с кафедрой истории средних веков, где с 1946 года продолжала более чем 40-летнюю преподавательскую деятельность. В 1982 она стала заведующей кафедрой. Оставаясь профессором до последних дней жизни 3.В.Удальцова подготовила более двух десятков учеников, докторов и кандидатов наук. Она явилась основателем школы византиноведения в МГУ. З.В.Удальцова — автор крупных работ по различным аспектам истории Византии — экономике, аграрному и городскому строю, социально-политической эволюции этой страны, идейной и культурной жизни; историографии отечественного византиноведения.

Представленные здесь материалы посвящены личности этого выдающегося ученого и его творческому наследию.

Зинаида Владимировна Мыльцина родилась в Кисловодске в семье местного землевладельца Владимира Амвросиевича Мыльцына и его жены Марианны Дмитриевны, урожденной Абрамовой.

Летом 1931 г. она переезжает в Москву. В 1935 поступила, а в 1940 году окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Здесь сильное влияние на формирование молодого ученого оказали выдающиеся профессора МГУ Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, М.Н. Тихомиров и др. Преддипломную практику проходила у Е.Э. Липшиц. Тема дипломной работы — снабжение Константинополя хлебом при Юстиниане (руководитель Е.А. Косминский). В 1940 г. поступает в аспирантуру при кафедре истории средних веков.

С 1941 по июль 1943 г. была в эвакуации в Бугуруслане Чкаловской (ныне Оренбургской) области, там преподавала в местном учительском институте, а затем в Молдавском педагогическом институте. В 1943 г. вступает в КПСС. С 1944 г. по 1948 г. преподает в Высшей партийной школе.

В 1945 году заканчивает аспирантуру и в октябре защищает диссертацию «Борьба партий в Византии в XV в. и деятельность Виссариона Никейского». На основе диссертации были опубликованы две статьи в только что возобновившемся «Византийском временнике».

С 1946 года работает на кафедре истории средних веков МГУ. В 1968 году была утверждена в звании профессора по специальности «всеобщая история».

С 1949 года — научный сотрудник сектора истории средних веков Института истории АН СССР. В 1955 г. организовала под руководством Е.А. Косминского сектор истории Византии. В 1961—1968 годах возглавляла данный сектор. В 1968–1970 годах была заведующей сектором Института славяноведения и балканистики АН СССР. Участвовала в Международном конгрессе византинистов в Стамбуле в 1955 г.

Подготовлена книга «Италия и Византия в VI в.», обозначенная 1959 г., но реально вышедшая в феврале 1960 г. В мае того же года она защищена в качестве докторской диссертации (оппоненты С.Д. Сказкин, А.И. Неусыхин, М.Я. Сюзюмов), степень доктора утверждена ВАК в 1961 г.

В 1970–1980 годах — заведующая сектором Института всеобщей истории АН СССР, с 1980 по 1987 год возглавляла данный институт.

В 1976 г. избрана членом-корреспондентом АН СССР.

Возглавляла ассоциацию византинистов СССР, а в 1976 году была избрана вице-президентом Международной ассоциации византинистов, состояла заместителем председателя Национального комитета историков Советского Союза.

В 1978–1983 годах — председатель Российского палестинского общества. Иностранный член Саксонской академии наук в Лейпциге (ГДР, 1982).

Велик был международный авторитет З.В. Удальцовой. Она участвовала во всех Международных конгрессах византинистов, начиная с Х по XVII, многочисленных научных конференциях в СССР и за рубежом.

За заслуги в развитии исторической науки и подготовку научных кадров была награждена в 1975 г. орденом Трудового Красного Знамени, в 1981 г. — орденом «Знак Почета», двумя юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда». В 1987 г. за участие в создании 13-томной «Всемирной истории» и в 1996 г. удостоена Государственных премий СССР и России.

З.В.Удальцова умерла в 1987 году в Баку. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.

Будучи учёным широкого профиля, Зинаида Удальцова внесла большой вклад и в изучение истории средневековой Европы в целом. Ею много сделано для разработки ряда теоретических проблем европейского феодализма, в частности проблемы типологизации и развития феодализма в Европе. Под её руководством в качестве ответственного редактора и при её активном участии был опубликован коллективный труд Института истории АН СССР — трёхтомная «История крестьянства в Европе» (1985–1986).

Являлась членом редколлегии сборника «Средние века», журналов «Культура и жизнь», «Новая и новейшая история». Член редколлегии (1953), главный редактор журналов АН СССР «Византийский временник» (1966–1987), «Вестник древней истории» (1977–1987).

Автор свыше 300 научных трудов, посвящённых разным аспектам истории Византии — экономике, аграрному и городскому строю, социально-политической эволюции этой страны, идейной и культурной жизни. Инициатор, ответственный редактор и автор ряда коллективных трудов по истории Византии (История Византии: В 3 т. М., 1967; Культура Византии. Т.1. М., 1984; Т.2. М., 1989). Как византинист участвовала в качестве одного из авторов в нескольких изданиях учебника по истории средних веков для университетов.

|

Беглов А.Л. В поисках "безгрешных катакомб". Церковное подполье в СССР. Издательский Совет Русской Православной Церкви, "Арефа", 2008. 352 с.ISBN: 978-5-94625-303-1 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Работа А.Л.Беглова "В поисках "безгрешных катакомб"" - первое специальное исследование нелегальной церковной жизни в СССР. Книга состоит из двух частей: 1) Советское государство и церковное подполье (1920-1930-е гг.); 2) Советское государство и церковное подполье в период "нового курса" в государственно-церковных отношениях (1943-1953 гг.). Хотя автор и ставит 1953 г. в качестве верхней границы своего исследования, в эпилоге он выходит за установленные им временные рамки. В конце работы помещены приложения, список источников, библиография, список иллюстраций и таблиц, а также указатель имен и географических названий.

|

|

Дестивель Иакинф, священник. Поместный собор Российской Православной Церкви 1917-1918 годов и принцип соборности. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2008. 312 с. Серия: Материалы по истории Церкви, книга 41.ISBN: (ISSN 1728-0168) Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Книга о. Иакинфа Дестивеля была впервые опубликована на французском языке в 2006 году в Париже, затем она была переведена и издана на русском в 2008 году. Труд основан на материалах одноименной диссертации, защищенной о. Иакинфом в 2005 году на философском факультете (кафедра религиоведения) Санкт-Петербургского университета. Вызывает обоснованный интерес личность автора. Лоран Жак Юбер (о. Иакинф) Дестивель родился в 1970 году в Париже в многодетной католической семье. В 1994 году вступил в Орден Проповедников (доминиканцев), в 2001 году был рукоположен в священники. Помимо католических богословских заведений о. Иакинф Дестивель окончил православный Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Имеет степень доктора богословия. С 2003 по 2005 год о. Иакинф жил в Санкт-Петербурге, где защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 по 2010 год был директором научно-церковного центра "Истина" в Париже, а также главным редактором одноименного журнала. В декабре 2010 года декретом архиепископа Павла Пецци о. Иакинф Дестивель был назначен новым настоятелем доминиканского прихода святой Екатерины Александрийской в Петербурге. В марте 2011 г. вошел в состав Консультативного совета по вопросам реализации государственной национальной политики при правительстве Санкт-Петербурга.

|

|

Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы первой международной конференции 28–30 сентября 2007 года. М., 2008.ISBN: 978-5-90389-801-5 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Эта книга – сборник докладов, посвящённых различным темам, как богословского и нравственного, так и исторического и филологического характера. Митрополит Антоний (в миру – Андрей Борисович Блум) родился в 1914 году в семье российского дипломата. В 1966 году он был возведён в сан митрополита и утверждён в должности экзарха в Западной Европе. До своей смерти в 2003 году Владыка был настоятелем Успенского собора Сурожской епархии в Лондоне.

|

|

Louisa A. Burnham. So Great a Light, So Great a Smoke: The Beguin Heretics of Languedoc. Ithaca and London: Cornell University Press, 2008. XVI + 217 pp.ISBN: 978-0-8014-4131-8 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Религиозное движение бегинов (Bequini или Bequine, лат.), официально признанное еретическим, зародилось в самом конце XIII века и оформилось доктринально только после 1317 года. Члены секты бегинов называли себя "бедными братьями" (fraters Pauperes), а также "бедными братьями покаяния Третьего Ордена святого Франциска" (fraters Pauperes de penintiencia de tertio ordine sancti Francisci) и утверждали, что признают и соблюдают третье правило св. Франциска Ассизского. Секта возникла в провинциях Прованс и Нарбонна, в некоторых местах провинции Тулуза. Учения бегинов начали распространяться примерно с 1315 г. В своей идеологии адепты опирались на апокалиптические воззрения францисканца-спиритуала Петра Иоанна Оливи, верили и утверждали, что Иисус Христос и его ученики не имели никакой личной или совместной собственности и были истинно бедны.

|

|

Robert Eric Frykenberg. Christianity in India: From Beginnings to the Present (Oxford History of the Christian Church). New York: Oxford University Press, 2008. XXXII + 564 pp.ISBN: 978-0-198-26377-7 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Книга американского профессора Эрика Фрикенберга посвящена развитию христианства в Индии. Исследование построено по хронологическому принципу, что позволяет автору последовательно изложить историю миссионерских общин на полуострове Индостан. Работа Э.Фрикенберга состоит из пятнадцати глав, карт, иллюстраций, глоссария и библиографии. Достаточно обширное место занимают зарисовки этнографического и культурного характера, что объясняется индийским происхождением автора. Основным тезисом сочинения стала убеждённость исследователя в отсутствии чужеродности христианства по отношению к индийцам. Э.Фрикенберг подчёркивает, что христианство в Индии "индийское", причём со своими местными, или "туземными", чертами. Он обращает внимание на поразительную рецепцию христианской культуры: чем дальше шла волна распространения вероучения, тем больше оно трансформировалось. Предметом исследования Э.Фрикенберга становится восприятие христианских общин и институтов индийским миром. Таким образом, задачей автора становится исследовать процессы переплетения христианства с местными верованиями и трансформации как христианства, так и индийских культов.

|

|

|

Павлюченков Н.Н. Богословие всеединства: от Ф. В.Й. Шеллинга к священнику П.А. Флоренскому. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2023. – 608 с.ISBN: 978-5-7429-1458-7 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Монография представляет собой историко-богословское исследование, посвященное попыткам осмысления метафизики всеединства в русском богословии XIX – первой половины XX в. Рассматриваются труды Ф.В.Й. Шеллинга, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, В.С. Соловьева, а также представителей академического богословия в России – епископа Михаила (Грибановского) и митрополита Антония (Храповицкого). Показывается, как их идеи воспринимались и творчески перерабатывались священником Павлом Флоренским, "теодицея" и "антроподицея" которого представлены как два последовательных этапа формирования богословской концепции всеединства. С этой концепцией сопоставляются богословские разработки прот. Сергия Булгакова и полемическая реакция на них прот. Георгия Флоровского и В.Н. Лосского. Привлечено большое количество источников, многие из которых еще не исследовались с точки зрения их влияния на отечественное богословие. Книга предназначена для историков отечественной философской и богословской мысли, богословов, философов, а также для всех интересующихся проблемами становления и взаимодействия религиозных идей.

|

|

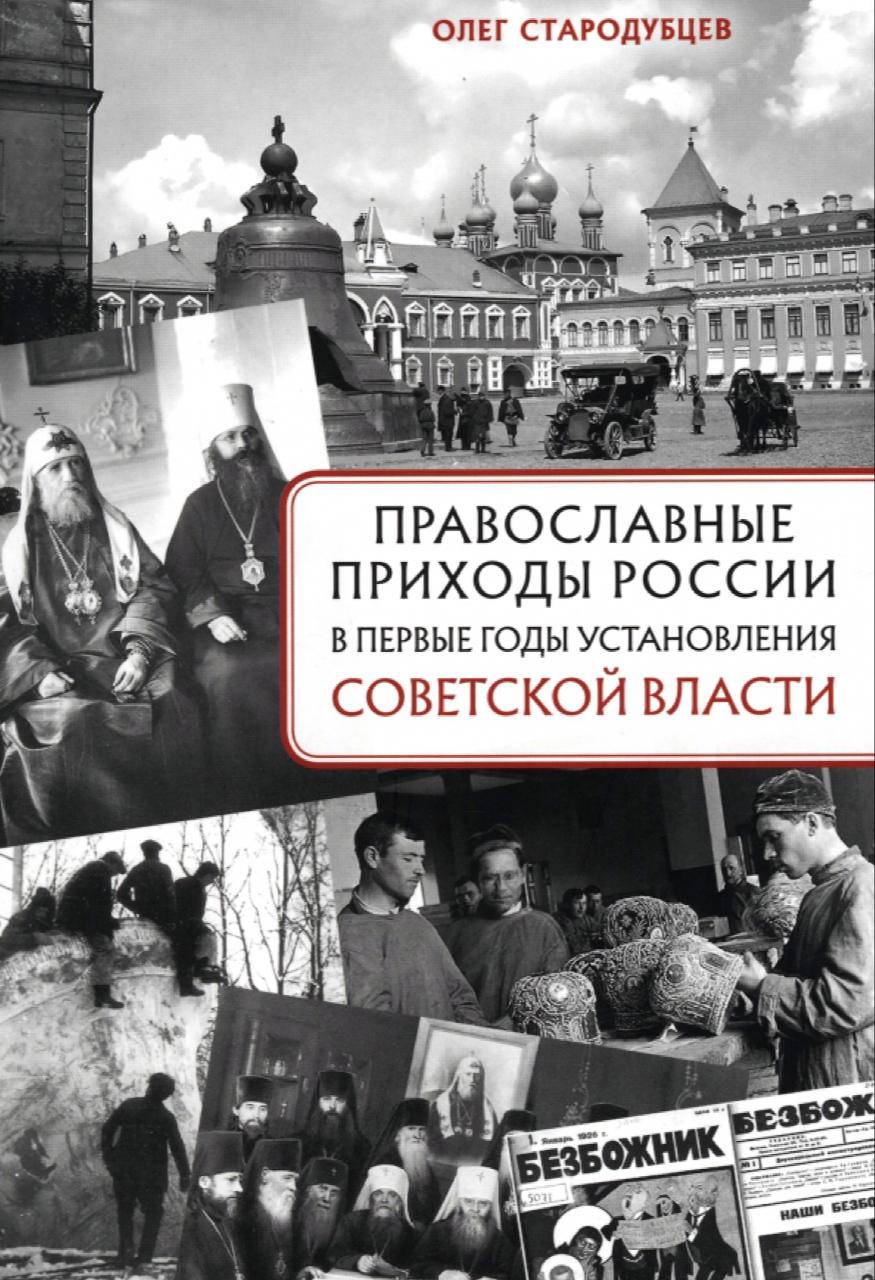

Стародубцев О.В. Православные приходы России в первые годы установления советской власти. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2023. – 112 с.ISBN: 978-5-7533-1792-6 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Русская Церковь после потери юридического статуса в Советской России продолжает свое существование на полулегальном положении, и особое значение в этих условиях приобретают православные приходы, в которых продолжается духовное окормление паствы, осуществляется возможная социальная деятельность. Данное издание может быть использовано в духовных учебных заведениях в качестве дополнительной литературы при изучении предметов "История Русской Церкви XX века»" и "Отечественная история".

|

|

|

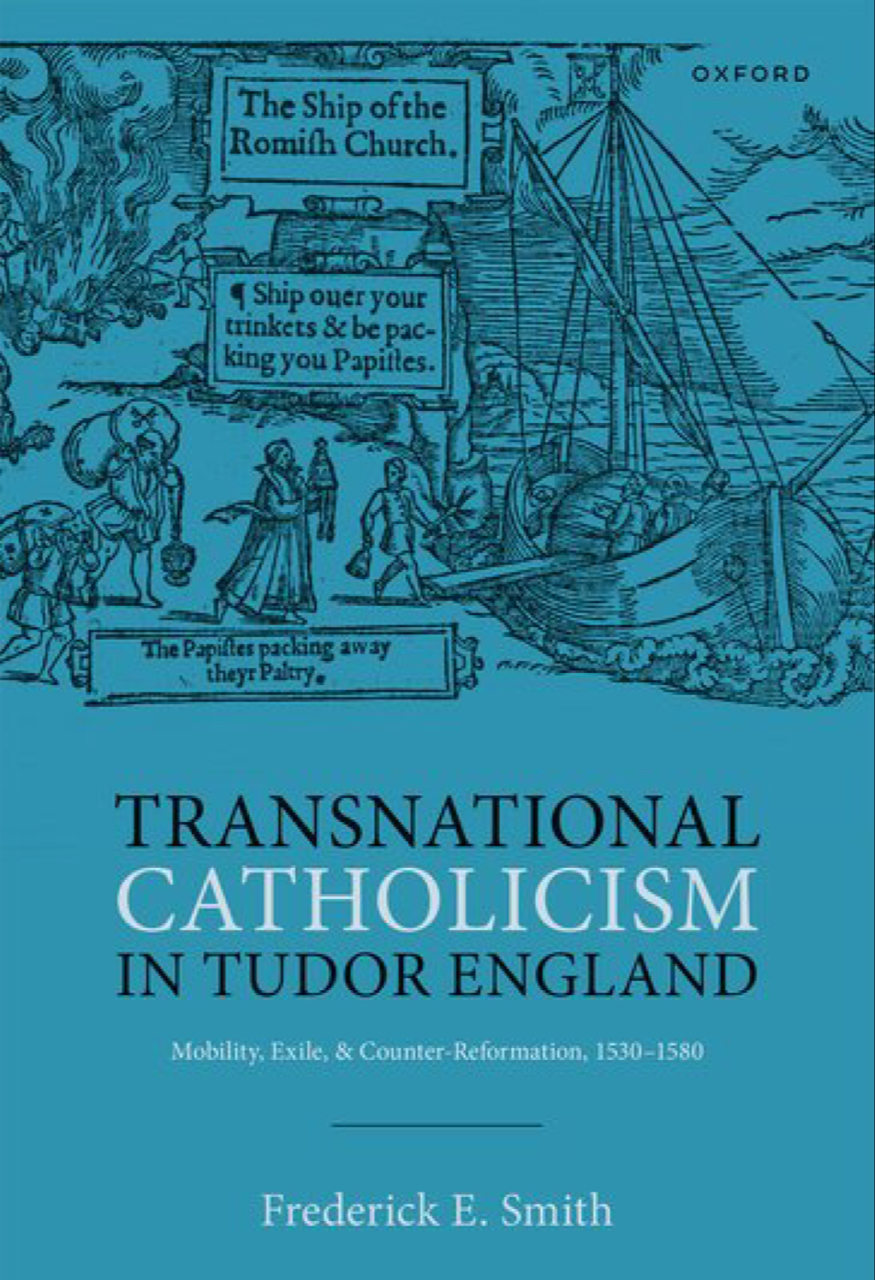

Smith Frederick E. Transnational Catholicism in Tudor England: Mobility, Exile, and Counter-Reformation, 1530–1580. – Oxford, 2022. – P. xv+280.ISBN: 978-0-19-286599-1 Посмотреть полный текст Скачать полный текст

Transnational Catholicism in Tudor England details the relationship between transnational mobility and the development of Tudor Catholicism. Almost two hundred Catholics felt compelled to exile themselves from England rather than conform with the religious reformations inaugurated by Henry VIII and Edward VI. Frederick E. Smith explores how these émigrés' physical mobility reconfigured their relationships with the men and women they left behind, and how it forced them to develop new relationships with individuals they encountered abroad. It analyses how the experiences of mobility and displacement catalysed a shift in their religious identities, in some ways broadening but in others narrowing their understandings of what it meant to be 'Catholic'. The author examines the role of these émigrés as agents of religious exchange, circulating new doctrinal and devotional ideas throughout western Europe and forging new connections between them. By focussing particularly upon those individuals who subsequently returned to their homeland during Mary I's Catholic counter-reformation, the study also explores the lasting legacies of these émigrés' displacement and mobility, both for the émigrés themselves as they grappled with the difficulties of re-integration, but also for the broader development of English Catholicism. In this way, Transnational Catholicism in Tudor England deepens our understanding of the complex and sometimes contradictory ways in which exile shapes religio-political identities, but also underlines the importance of international mobility as a crucial factor in the development of English Catholicism and the wider European Catholic Church over the mid sixteenth century.

|