Новости науки

.jpg)

15 апреля 2025 года на кафедре истории России ХХ–ХХI веков состоялась научная конференция с международным участием "На пути к Победе в Великой Отечественной войне. Стратегия победителей в действии (1944–1945 годы)".

С приветственным словом к участникам конференции обратился и.о.декана исторического факультета МГУ, академик РАО, д.и.н., профессор Л.С. Белоусов. В своём выступлении Лев Сергеевич указал на широту и разнообразие научно-образовательных мероприятий, проводимых Московским университетом к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которых особая роль отводится историческому факультету.

Работу конференции открыл пленарный доклад заведующего кафедрой истории России ХХ–ХХI веков, д.и.н., профессора С.В. Девятова "Три парада Победы: Москва, Берлин, Харбин", посвященный малоизученным аспектам истории праздничных торжеств, приуроченных к Победе Советского Союза в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Сергей Викторович обратил внимание, что на фоне вызывающих большой исследовательский интерес парадов, прошедших в Москве 24 июня 1945 г. и в Берлине весной–осенью 1945 г., остается в тени парад советских войск в Харбине 16 сентября 1945 г., приуроченный к Победе Советского Союза над милитаристской Японией. Своеобразие данного мероприятия выразилось в участии в нем потомков белогвардейцев, сыгравших решающую роль в освобождении города от японских милитаристов. Согласие на их участие было дано лично И.В.Сталиным, что сделало возможным уникальное соединение дореволюционной и послереволюционной военных традиций, частично запечатленное на кинопленку.

Далее участники конференции перешли к работе в рамках секционных заседаний. В общей сложности в трёх секциях было заслушано 16 докладов.

В ходе работы первой секции "СССР и союзники на завершающем этапе Второй мировой войны" было заслушано и обсуждено пять докладов.

В докладе к.и.н., доцента кафедры новой и новейшей истории Н.Н. Наумовой "Де Голль о высадке союзников в Нормандии 6 июля 1944 г." показаны военные и политические аспекты взаимоотношений де Голля и западных союзников накануне и после Нормандской операции в связи с проблемой определения государственно-политического статуса освобождаемой Франции: Союзная военная администрация на оккупированных территориях (АМГОТ) или суверенная Французская Французская республика во главе с Временным правительством под председательством де Голля.

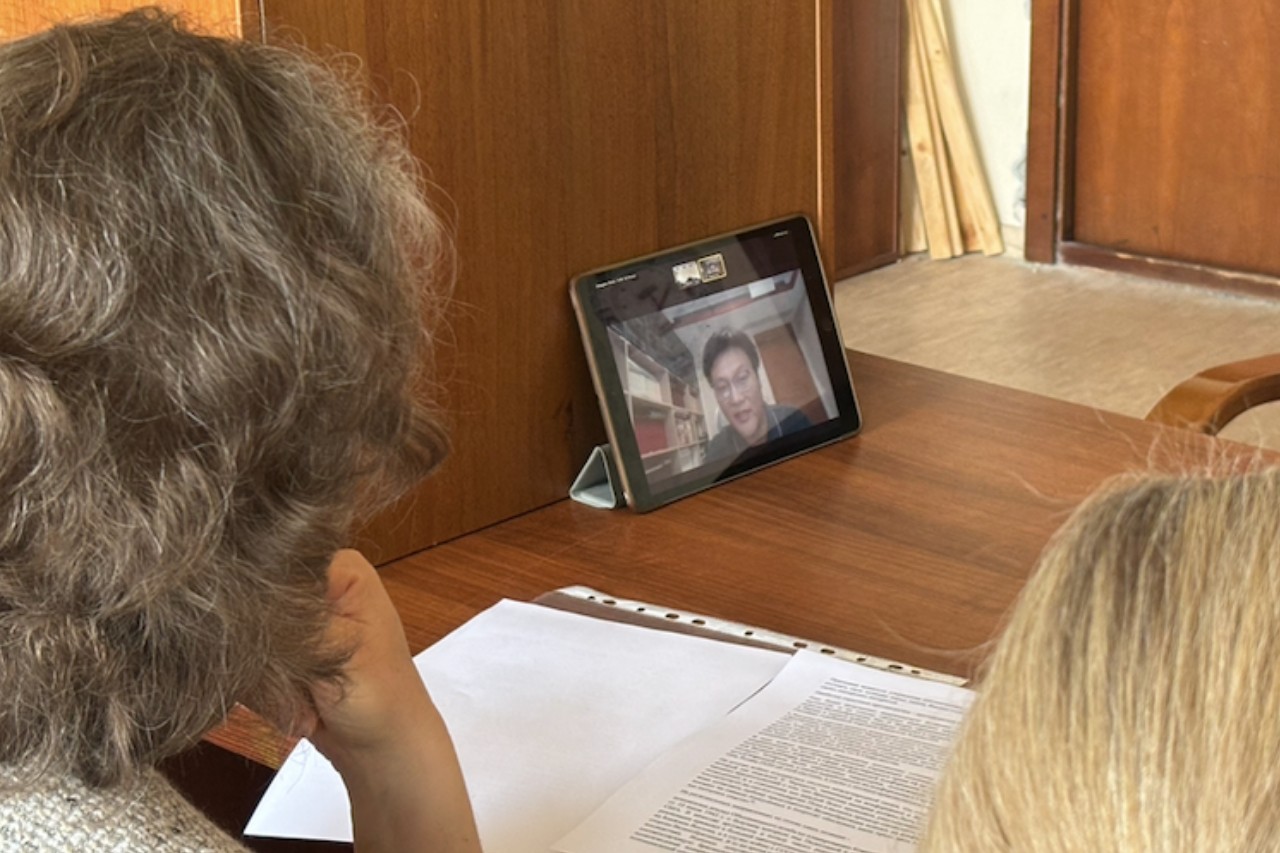

Оценке роли Китая в завершение Второй мировой войны был посвящен доклад к.и.н., профессора-ассистента Института марксизма Пекинского Университета (КНР) Е Фаня "Вклад Китая в Победу во Второй мировой войне. Заключительный этап (1944–1945 гг.)". Докладчик подчеркнул решающую роль Китая в отвлечении значительных сил японских милитаристов от других театров военных действий, что в конечном итоге предопределило крах экспансионистских устремлений Японской империи. Особо был подчеркнут вклад Советского Союза, нанесшего сокрушительные удары Квантунской военной группировке в ходе военных стратегических наступательных операций - Маньчжурской, Сахалинской и Курильской (9 августа – 2 сентября 1945 г.), - в общую Победу союзников не только в Европе, но и в Азии.

В докладе заместителя заведующего кафедры истории России ХХ–ХХI веков. к.и.н., доцента А.И. Остапенко "Англо-американская военно-дипломатическая стратегия по вопросу открытия второго фронта в Европе (июнь 1941 – июнь 1944 гг.)" были затронуты важные аспекты политики Великобритании и Соединенных Штатов Америки по подготовке высадки войск союзников в Северной Франции. Александр Иванович проанализировал позиции лидеров держав Большой тройки по оказанию реальной помощи Советскому Союзу в войне с фашисткой Германией в период от нападения Гитлера на СССР до операции “Оверлорд”. Особое внимание было обращено на стремление У.Черчилля и Ф.Рузвельта переложить на Красную армию задачу по уничтожению основной массы сухопутных сил вермахта. Проблема открытия второго фронта получила свое разрешение только на Тегеранской конференции 1943 г., когда правительствам США и Великобритании стало очевидно, что в случае дальнейшего затягивания решения этой проблемы СССР будет способен разгромить гитлеровскую Германию не только на просторах Восточной и Центральной Европы, но и к западу от них. В докладе был также затронут вопрос англо-американского прогнозирования в случае поражения Советского Союза в Великой Отечественной войне и последствия такого трагического развития событий для самих союзников.

В докладе "Британские подходы к основам послевоенного урегулирования: в поисках роли в нарождающемся биполярном мире" к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории Е.В. Романова обратилась к проблеме выработки Великобританией стратегии поведения в отношении СССР и США в условиях восприятия британским руководством ослабления позиций своей страны в рамках Большой тройки. Екатерина Владимировна отметила, что с середины 1944 г. СССР стал рассматриваться в среде британского военного и политического руководства в качестве потенциального европейского гегемона. В качестве стратегий противодействия "советской угрозе" предлагались сдерживание СССР посредством соглашения о разделе сфер влияния в Юго-Восточной Европе, контроль через участие во всемирной организации, а также создание глубокой линии обороны в Центральной и Западной Европе, что предполагало заключение союза с рядом европейских стран, а также привлечение к союзу США. Хотя британские государственные деятели видели в США необходимого союзника Великобритании в послевоенном мире и надеялись на свою способность направлять политику заокеанской державы, подходы двух стран ко многим проблемам послевоенного урегулирования не совпадали. Особое внимание в докладе было уделено противоречиям Лондона и Вашингтона в вопросе организации мировой финасово-экономической системы, серьезным разногласиям по колониальному вопросу, обозначены попытки Великобритании отстоять свои позиции в сфере традиционных имперских интересов перед лицом Вашингтона.

Доклад к.и.н., доцента кафедры источниковедения В.В. Алексеева "Банкет в Карлсхорсте 9 мая 1945 г. как проявление единства союзников по антигитлеровской коалиции" был посвящен совместному банкету советского командования, чьи соединения взяли штурмом Берлин, и представителей союзных экспедиционных сил в Европе. Этот банкет состоялся 9 мая 1945 г. сразу же после окончания официальной церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции , но оставался вне поля зрения исследователей. Вместе с тем данный приём стал едва ли не последним совместным мероприятием с союзниками по Антигитлеровской коалиции, когда ещё ощущалось коллективное единство, без ярко выраженных идеологических, политических и т.п. антагонизмов, которые вскоре проявились в других обстоятельствах. Были освещены вопросы, связанные с организацией банкета, обеспечением необходимым антуражем и продуктами, различные моменты проведения данного застолья.

В ходе работы второй секции "СССР в системе международных отношений на завершающем этапе Второй мировой войны" было заслушано и обсуждено шесть докладов.

Работа секции открылась докладом д.и.н., профессора кафедры истории России ХХ–ХХI веков Л.Е. Гришаевой "СССР и Бреттон-Вудская конференция (1944 г.)", в котором была дана всесторонняя оценка участия Советского Союза в определении послевоенных параметров мировой валютно-финансовой системы. Несмотря на то, что война ещё не была закончена, американские союзники решили начать работу по превращению доллара в мировую резервную валюту. Для этого в июне 1944 г. в Бреттон-Вудсе (штат Нью-Гэмпшир) была организована конференция, в которой приняли участие представители 44 государств, в том числе США, Великобритании и СССР. Советскую делегацию на конференции представлял заместитель наркома внешней торговли М.С. Степанов. Лидия Евгеньевна отметила, что советская позиция на конференция отличалась большим прагматизмом и стремлением, участвуя в обсуждении ключевых вопросов, не поставить под угрозу суверенитет СССР. Этим обстоятельством объясняется отказ Советского Союза от ратификации итоговых документов конференции. Присоединение России к работе созданных по результатам Бреттон-Вудских соглашений Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) произошло только после распада СССР в 1992 г. Созданная же по результатам конференции Бреттон-Вудская система, основанная на признании роли доллара в качестве мировой резервной валютой, обеспеченной непосредственно золотом, не пережив "никсоновский шок" 1970-х гг., была заменена Ямайской системой, в целом соответствующей принципам, заложенным в Бреттон-Вудсе.

В докладе к.и.н., доцента кафедры истории России ХХ–ХХI веков А.А. Вершинина "Место Китая в советском внешнеполитическом планировании на завершающем этапе Великой Отечественной войны" рассмотрена эволюция подходов советского руководства в отношении китайского руководства в середине – второй половине 1940-х гг. На основании анализа комплекса дипломатической документации Александр Александрович пришел к выводу, что первоначально И.В. Сталин придерживался идеи сохранения в Китае коалиции политических сил, в которую должны были входить представители Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Изменение советской позиции было связано с активизацией США на китайском направлении и их активной поддержкой гоминьдановцев в ходе гражданской войны. Это обстоятельство обусловило усиление военной поддержки Мао Цзэдуна со стороны СССР и в конечном итоге предопределило образование КНР в октябре 1949 г.

Доклад д.и.н., главного научного сотрудника Института российской истории РАН В.А. Невежина "Рядом с союзниками: А.Я. Вышинский на Ялтинской конференции 1945 г." был посвящен роли заместителя наркома иностранных дел СССР А.Я. Вышинского в организации и проведении Крымской конференции. Обстоятельно проанализировав немногочисленные документальные свидетельства, Владимир Александрович выявил, что Вышинский в основном осуществлял представительские функции, занимаясь организационной частью конференции. В частности, он принимал участие в редактировании проектов итоговых документов конференции, а также занимался подготовкой банкетов и подарков для американской делегации.

Организованным на завершающем этапе войны совещаниям историков и философов в ЦК ВКП (б) посвятил своё выступление к.и.н., преподаватель кафедры истории России ХХ–ХХI веков Р.Ю. Червяков. В докладе "Совещания обществоведов в ЦК ВКП (б) (февраль–июль 1944 г.) как фактор изменений в советской идеологии" Руслан Юнадиевич отметил большую роль идеологии в формировании внешнеполитического курса Советского государства. Патриотический разворот, намеченный еще в первые месяцы войны, на завершающем ее этапе привел к началу кампании по мобилизации партийной интеллигенции, среди которой особое место занимали философы и историки. В ходе совещаний в ЦК ВКП (б), проходивших в феврале–марте и мае-июле 1944 г., ответственные партийные работники выявили относительную консолидацию сообщества философов и крайнюю разобщенность историков, что сыграло свою роль в проведении пропагандистских кампаний в послевоенные годы.

В докладе соискателя кафедры истории России ХХ–ХХI веков П.А. Тупикина "Роль комиссии М.М.Литвинова в советском внешнеполитическом планировании на завершающем этапе Великой Отечественной войне" был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с деятельностью Комиссии НКИД СССР по подготовке мирных договоров и послевоенного мироустройства, более известной как "комиссия Литвинова". В частности, Павел Александрович обратил внимание на сложности во взаимоотношениях М.М. Литвинова и С.А. Лозовского, имевших различные взгляды на параметры формируемой системы международной безопасности.

Заключительный доклад к.и.н., специалиста по УМР кафедры истории России ХХ–ХХI веков К.А. Нестеровой "Вклад русских эмигрантов в победу СССР во Второй мировой войне (по материалам газеты "Русский патриот")" был посвящен отражению роли российской эмиграции во Франции в поддержке борьбы Советского Союза против нацизма. Главным источником для выступления стала газета "Русский патриот" – печатный орган Союза русских патриотов во Франции, издававшийся под таким названием в Париже в 1943–1945 гг. На основе уникального исторического источника Ксении Александровне удалось показать, что эмигранты, вынужденные покинуть Родину после прихода к власти большевиков, и их потомки сыграли большую роль в организации помощи русским военнопленным и привлечении проживавших во Франции русских в ряды Сопротивления, тем самым внеся весомый вклад в дело Победы и усиления позиций Советского Союза в Европе.

Работа секции прошла в теплой, доброжелательной атмосфере. Обсуждение докладов носило демократичный и конструктивный характер. Участники секции и присутствовавшие на заседании слушатели сошлись во мнении, что все представленные выступления отличает высокая заинтересованность в предмете разговора, а также научная ценность. Выражено пожелание оформить представленные доклады в статьи для их дальнейшей публикации.

В ходе заседания третьей тематической секции "Внутренняя политика и военная стратегия СССР на завершающем этапе Великой Отечественной войны" было заслушано и обсуждено пять докладов.

Работа секции была открыта докладом к.и.н., доцента кафедры истории России XX–XXI веков М.И. Голубевой "Деятельность регулярных (нечрезвычайных) органов советской власти и конституционное развитие СССР 1941–1945 гг." Основное внимание в докладе было уделено деятельности Верховного совета СССР и его Президиума. В своём выступлении Мария Исааковна констатировала, что в годы войны было созвано всего три сессии Верховного совета. Наиболее примечательной стала вторая сессия, прошедшая зимой 1944 г. Под воздействием внешнеполитических обстоятельств советским руководством было принято решение о наделении союзных республик дополнительными полномочиями в области внешних сношений. 1 февраля 1944 г. на сессии Верховного совета соответствующие поправки были внесены в Конституцию СССР.

В докладе к.и.н., доцента кафедры истории России XX–XXI веков А.В. Хорошевой "Возвращение СССР к мирной жизни: роль физкультуры и спорта (1944–1945 гг.)" была дана всесторонняя оценка использования физкультуры и спорта как на фронте, так и в тылу в 1944–1945 гг. Все годы войны действовал Всевобуч и проводилась массовая военная подготовка мирных жителей и призывников. Спортсмены служили в разведывательно-диверсионных группах, успешно выполняя задания командования. Лечебная физкультура помогала восстановить здоровье раненых. Огромное значение имело проведение соревнований. Это позволяло, с одной стороны, проверить уровень подготовки физической подготовки, а, с другой стороны, имело моральный аспект, показывая силу и несгибаемую волю советских людей.

Доклад к.и.н., доцента кафедры истории России XX–XXI веков О.К. Кайковой "Реэвакуационные мероприятия и подготовка Московского Кремля к празднованию Победы. 1944–1945 гг." был наполнен интересными подробностями, касающимися подготовки правительственной резиденции к празднованию Победы. Как отметила Ольга Константиновна, к торжественным мероприятиям в Москве стали готовиться уже в 1944 г., когда был проведен ремонт зданий ансамбля Московского Кремля. Летом 1944 г., после трехлетнего перерыва, был возобновлен проезд автотранспорта через Боровицкие и Спасские ворота. А уже 1 мая 1945 г. снова зажглись Кремлевские звезды.

Аспирант кафедры истории России XX–XXI веков О.Д. Павлов представил доклад "Формирование и боевой путь 16-й гвардейской кавалерийской дивизии под командованием генерала Г.А. Белова в 1944–1945 гг.", посвящённый участию национальных формирований Красной армии в разгроме немецких войск на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Как подчеркнул докладчик, использование кавалерийских формирований было вынужденной мерой для советского командования. Однако, в условиях бездорожья и пересеченного рельефа местности, конные подразделения, укомплектованные представителями национальных республик, сумели нанести существенный ущерб немецким войскам. В 1944–1945 гг. воины дивизии принимали участие в освобождении Белоруссии и Польши, в Варшавско-Познанской наступательной операции, в боях в Восточной Померании. Свой боевой путь кавалеристы Г.А.Белова закончили под Берлином, овладев Бранденбургом.

Доклад к.и.н., доцента кафедры истории общественных движений и политических партий С.А. Ермишиной "Традиционные ценности советского патриотизма в годы Великой Отечественной войны" был посвящен историософскому осмыслению феномена преемственности национальных традиций, сыгравшему ключевую роль в Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В своем выступлении Светлана Александровна подчеркнула первостепенность супранационального начала, объединяющего все народы России. Кроме того, была отдельно отмечена роль религиозного фактора, консолидировавшего советского общество в битве с врагом.

Доклады вызвали живой интерес слушателей. В ходе обсуждений выступающим активно задавались вопросы, обозначались перспективы развития тем, отмечались важные наблюдения и ремарки.